歯周病専門治療

【歯周病専門治療について】

症例解説

30代女性。左下の歯肉が腫れて膿が出てきた・口臭が気になるとの主訴で来院されました。

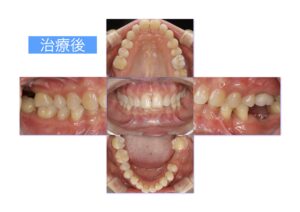

治療前 上顎の前歯はすきっ歯の状態で,喫煙のために歯肉の黒ずみ(メラニン色素沈着)を認め,歯肉の発赤・腫脹がありました.

治療後 上顎の前歯のすきっ歯は改善され,歯肉の黒ずみの減少と発赤・腫脹はなくなりました.

【治療内容】

1. 初診相談

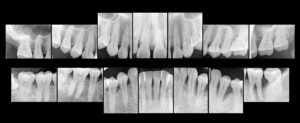

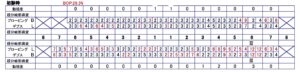

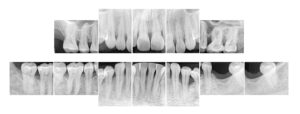

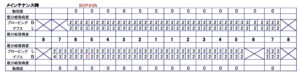

デンタルレントゲン写真と歯周組織検査の結果から、中等度の歯周炎に罹患しており(広汎型 中等度慢性歯周炎 ステージⅣグレードC)していました。また20年前から1日20本タバコを吸っているとのことで、ご主人もヘビースモーカーとのことでした。主訴である下顎左側第一大臼歯は根尖部まで歯槽骨吸収を認め、抜歯が適当と考えました。

治療計画として、1.歯周基本治療(口腔清掃指導,禁煙指導,下顎第一大臼歯の抜歯,スケーリング・ルートプレーニング,虫歯処置,部分的歯科矯正治療)、2.歯周組織再評価、3.口腔機能回復治療(下顎第一大臼歯部の部分床義歯装着)、4.歯周組織再評価、5.メインテナンス を歯科医師と歯科衛生士で話し合って立案しました。その後、患者さんに提示・相談させていただいて、同意を得ました。

✻歯周基本治療とは : 全ての歯周病患者さんに必ず行う処置のことで、歯石やプラーク(バイオフィルム)を取り除く「スケーリング・ルートプレーニング(SRP)」などを通じて、炎症の原因を徹底的に除去します。同時にそれぞれの患者さんに適した歯磨き指導を行います。また、失われた歯を回復する暫間的補綴治療(仮歯や仮の入れ歯など)、噛み合わせの調整、虫歯治療、矯正治療なども歯周基本治療として行われます。

2. 口腔清掃指導と禁煙指導

歯の隣接面にプラークを認めたため、デンタルフロスの必要性を説明し指導を行いました。またエナメル質の表層所見から軽度の酸蝕を認め、常用飲料水などの有無を尋ねたところ、お酢を毎日飲んでいるとのことでした。酢の常飲は歯周病の罹患と直接関係しないものの、歯周治療に伴う歯肉退縮部位における根面う蝕ならびに知覚過敏症状を誘発する可能性を説明しました。喫煙指導においては、喫煙が歯周病のリスクファクターであること、歯周治療の阻害因子であること、夫婦間で喫煙に取り組む必要があることを説明しました。また口臭に関しては、抜歯が必要である下顎左側第一大臼歯からの排膿が主たる原因であり、歯周病治療を進めていくに従って、気にならなくなるであろうことを説明しました。

3. 歯周基本治療後の再評価

口腔清掃指導後、PCR値(プラーク付着歯面の数)の減少を認め、スケーリング・ルートプレーニングによる歯周炎の改善と出血点の減少が認められました。また歯周病の改善に伴って、患者さんモチベーションが増加して、喫煙量が1日20本から10本へと徐々に減少してきました。

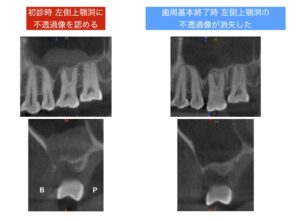

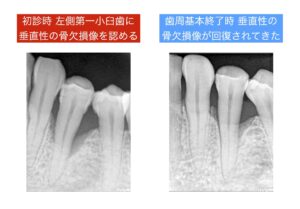

またCT像を観察すると、初診時に左側上顎洞に認めたX線不透過像(副鼻腔に歯周病に起因した炎症が認められる)が、歯周基本治療終了時には消失していました(副鼻腔の炎症が消失しました)。このように、歯周病治療は副鼻腔炎の改善につながることもあります。また、初診時に認められた下顎左側第一小臼歯の垂直性骨欠損が、歯周基本治療終了時には回復されてきました(骨が再生されてきました)。このように適切な歯周基本治療によって、歯周外科処置をしなくとも骨が再生されることもあります。この時点で口臭は全く気にならないとのことでした

4. メインテナンスへの移行

初診から11ヶ月を経て、すきっ歯と噛み合わせを改善するための上顎前歯部部分矯正処置と、下顎左側第一大臼歯の欠損を修復するための部分入れ歯を装着し、メインテナンスに移行しました。初診時と比較して、歯肉の炎症を認めず、出血点はほぼ消失し、歯の周りの歯槽骨梁の改善を認めます。歯肉の黒ずみの原因であったメラニン色素沈着は軽減し、歯肉はきれいなピンク色となりました。

歯周病は体調の変化などによって容易に再発することがあるので、普段のメインテナンスは欠かせません。この患者さんの場合も、4ヶ月に1回の定期検査に来院されていますが、幸いにも歯周病の再発は認められず、毎日美味しく食事ができているとのことでした。

そこで、こんなお口の中のお悩みに

① 長い間歯医者に通っているが歯ぐきから出血することがある

② 歯が動いてグラグラしてきた

③ 口臭が気になってきた

④ 歯を抜かなくてはいけないと言われた

【治療概要】下顎左側第一大臼歯の抜歯と全顎的な歯周基本治療,上顎前歯部部分矯正治療を行なった.

【メインテナンス開始までの治療期間】11ヶ月

【メインテナンス開始までの治療回数】18回

【リスクと副作用 】ブラッシング不良とバイオフィルム再形成による歯周炎の再発,上顎前歯部矯正治療後の後戻り

【費用】歯周炎に対する歯周基本治療:225万円,前歯部部分矯正治療 : 5.5万円

歯周病専門治療を受けることで

なかなかスッキリしない歯ぐきを、引き締まって出血しない歯ぐきに!

歯がグラグラせずに、しっかりと食事ができる生活に!

まずは歯周病の原因究明から

患者さんの現状と歯周病の進行具合によって治療法は異なりますが、広瀬通り歯科クリニックの歯周病治療の特徴は、すべての患者さんに共通して「歯周病になってしまった原因を究明し、再発防止に努める」という点です。

当院では、歯周病の重症度を診断する上で、「なぜ歯周病になってしまったのか」という病因検査を含めた臨床診断が大切であると考えています。

レントゲン検査や歯周ポケット検査などの病態検査のみならず、患者さんそれぞれの歯周病の原因を把握するための病因検査(歯周病原細菌検査、血液検査など)を行なって、その患者さん個々の歯周病治療における臨床診断を明確する必要があると考えています。

つまり、単純に歯周ポケットが深いから、骨が溶けて歯がグラつくからといって重症と診断するわけではなく、その症状が起きた原因が複雑であればあるほど重度歯周病と判断しています。

そのため、当院では

- 問診による他の病気との鑑別

- 歯周ポケット検査

→ 歯肉の入り口からポケットの底の部分までの距離を測定して、歯肉の付着程度を確認 - 噛み合わせのチェック

- 個々の歯のレントゲン検査

- CT検査

- 歯周病原細菌検査

- 血液検査

など、必要に応じて精密な検査を実施し、患者さんが歯周病になってしまった原因と歯周病発症のリスク要因を探っていくことが治療のスタートラインとなります。

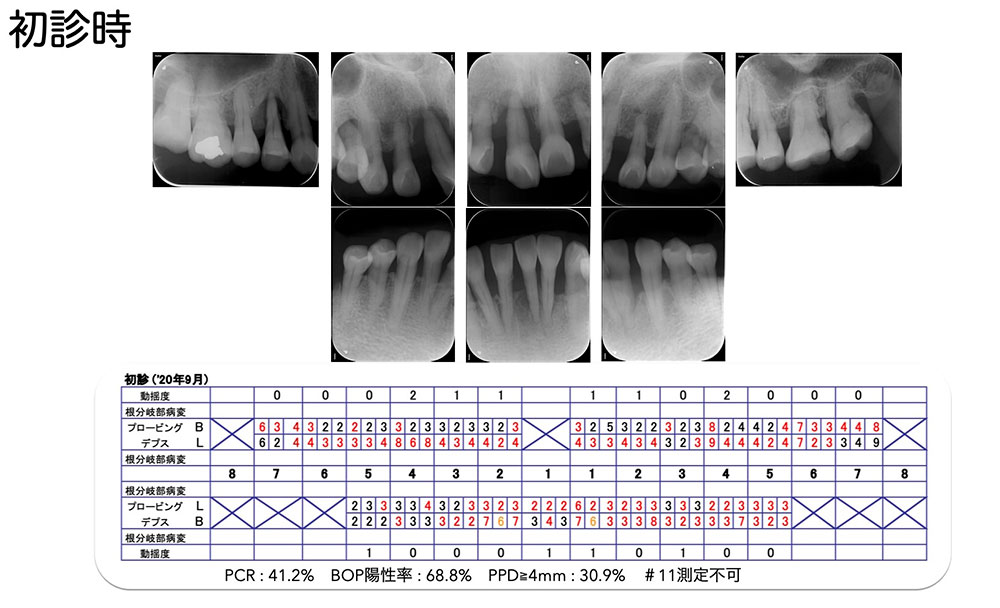

従来から行われているレントゲン写真と歯周組織検査結果の例

従来から行われているレントゲン写真と歯周組織検査結果の例

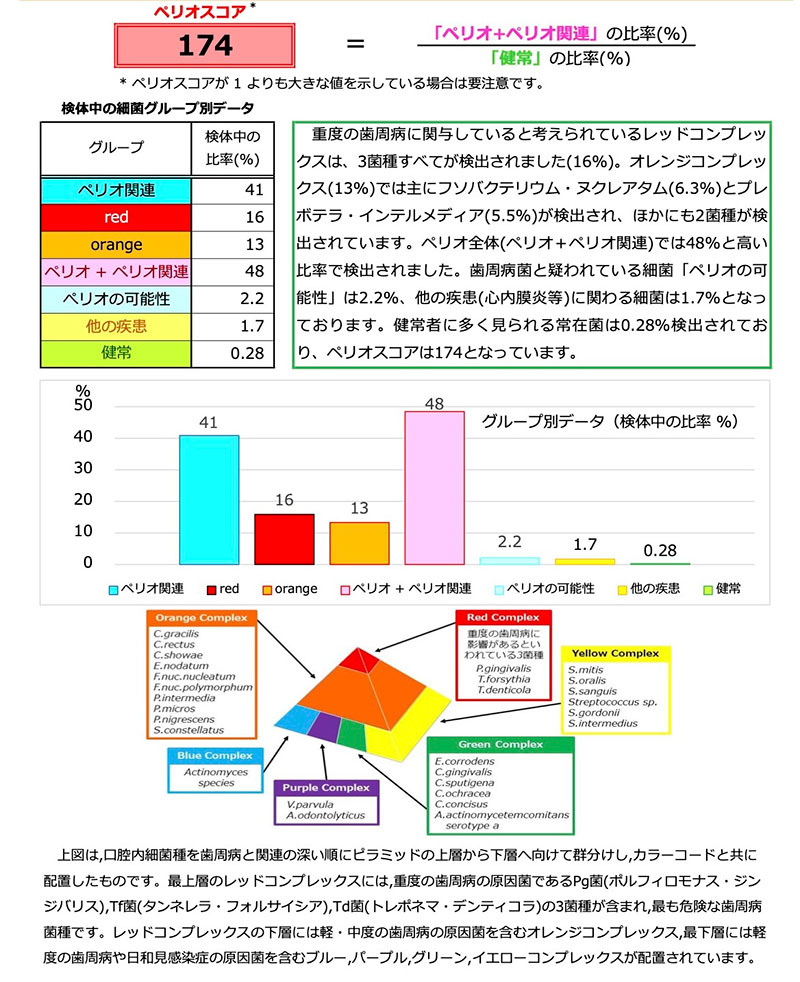

当院が行なっている歯周病原細菌検査結果の例

当院が行なっている歯周病原細菌検査結果の例

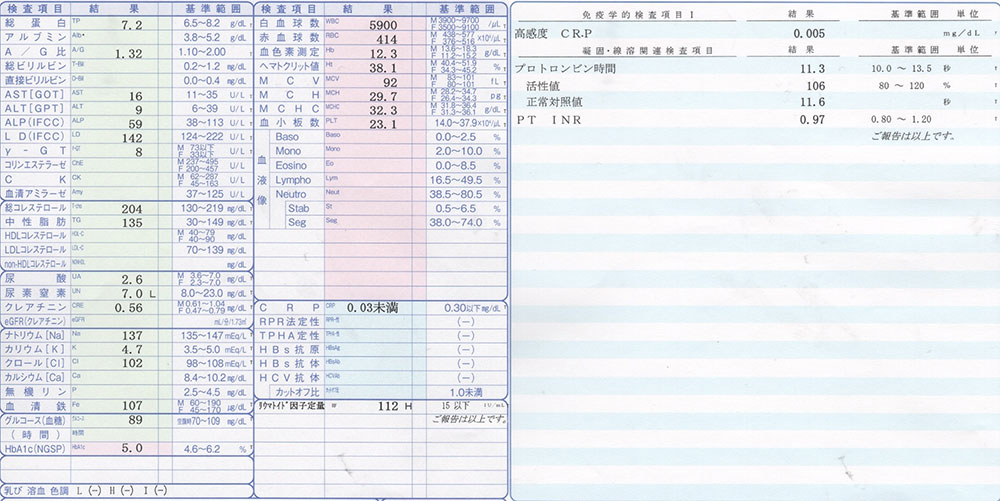

当院が行なっている血液検査結果の例

当院が行なっている血液検査結果の例

とくに、歯周病原細菌検査や血液検査は、当院が力を入れている検査です。

チーム医療と高度な専門性

当院が誇るのは、補綴歯科専門医と歯周病認定衛生士による連携体制です。歯周病治療は単なるクリーニングや歯磨き指導だけでは完結しません。炎症の管理だけでなく、歯周病で動いてしまった歯並びの矯正治療、歯周病の治癒を促す精密根管治療や補綴治療(かぶせ物・ブリッジ・義歯・インプラント治療など)を見据えた、長期的な治療設計が不可欠です。

主な特徴は以下の通りです。

・専門医による精密な診断と治療計画

歯を残すことを最重要に考え、必要に応じて歯周組織再生療法などの歯周外科処置を提案。診断から治療完了まで、根拠に基づいた治療方針で安心して治療を受けていただけます。

・認定歯科衛生士による徹底的な歯周ケア

日本歯周病学会ならびに日本臨床歯周病学会認定の歯科衛生士が在籍。治療する患者さんごとに異なるリスク要因や口腔環境を分析し、オーダーメイドの予防プランを実施します。

・口腔機能全体を見据えたアプローチ

補綴歯科専門医が関与することで、歯周病の治療中、そして治療後の機能回復にも万全の体制を整えています。歯を守るだけでなく、「噛める」・「話せる」・「見た目が美しい」ことまで考えた総合的な治療を行います。

・医科との連携も視野に入れた対応

糖尿病など全身疾患との関係が強い歯周病に対し、必要に応じて医科との連携や紹介も行い、包括的な健康管理を支援しています。

患者さんに寄り添いながら、再発しにくい健康な口腔環境を患者さんと一緒に目指すこと。それが、当院の歯周病専門治療の最大の特徴です。

当院では歯周ポケットが深いからといって歯周外科処置を行うわけではなく、歯周病が進行している原因を除去して、患者さんご自身の治癒能力を高めることが出来れば、歯周外科的処置を行うことなく歯周病の改善を図ることが可能と考えています。

適切な治療を受けて患者さん自らが積極的に治療に参加していただければ、歯周炎の寛解と進行抑制は十分可能です。

歯周病治療の流れ

当院では、以下のような段階的アプローチで治療を進めます。

① 初診・検査・診断

まずは詳細な検査を実施し、現状とその原因を診断します。診断に基づいて、患者さんお一人おひとりに合った治療計画を立案し、患者さんとご相談のうえで決めていきます。歯周病治療は、患者さん・歯科医師・歯科衛生士の3者で行う協働的な治療です。

② 歯周基本治療

歯石やプラーク(バイオフィルム)を取り除く「スケーリング・ルートプレーニング(SRP)」などを通じて、炎症の原因を徹底的に除去します。同時にそれぞれの患者さんに適した歯磨き指導を行います。また、失われた歯を回復する暫間的補綴治療(仮歯や仮の入れ歯など)、噛み合わせの調整、虫歯治療、矯正治療なども歯周基本治療として行われます。

③ 再評価

基本治療終了後に再度検査を行い、歯肉の付着による歯周ポケットの改善状況と炎症の軽減状況を確認します。歯周基本治療のみで対応できない場合に限って、歯周外科治療に進みます。

④ 歯周外科治療

深い歯周ポケットや歯肉の炎症が残る部位には、歯周外科的アプローチを追加し、組織の回復と歯の保存を目指します。

⑤ 再々評価

歯周外科治療終了後に再々度検査を行い、歯肉の付着による歯周ポケットの改善状況と炎症の軽減状況を確認します。

⑥ メインテナンス(定期管理)

治療後は、再発防止のための定期的なクリーニングとチェックを行います。

歯周基本治療

バイオフィルム(プラーク)コントロールとスケーリング

歯周基本治療の第一ステップは、「原因の除去」です。口腔内に残ったバイオフィルや歯石が炎症の原因となるため、まずはこれらを徹底的に取り除く処置を行います。

口腔衛生指導(Oral Hygiene Instruction, OHI)

それぞれの患者さんに見合った歯ブラシ習慣やブラッシング方法、歯間ブラシやフロスなどの補助的清掃道具の使い方などを患者さんと一緒に考えてご説明。適切な歯ブラシ製品を処方して、ご自身でできるセルフケアを徹底サポートします。

スケーリング

歯肉の上側(歯肉縁上)の歯の表面に付着したバイオフィルム※と歯石を、専用パウダー噴射(エアフロー)や超音波スケーラーなどで取り除きます。

ルートプレーニング

歯周ポケット内(歯肉の下側)の歯根表面にこびりついた歯石や感染性組織を、超音波スケーラーや専用の器具(手用キュレット)で丁寧に除去。歯根面を滑らかな表面に整えて、歯肉の再付着を導きます。

超音波スケーラー

超音波スケーラー

エアフロー

エアフロー

手用キュレット

手用キュレット

※バイオフィルムとは、口腔内の常在細菌が作り出す多分子層の膜で、歯の表面や歯周ポケットに付着します。バイオフィルムが形成されると、唾液に触れなくなり、唾液による洗浄ならびに歯質自体の修復作用が全く失われてしまいます。 そのため、バイオフィルムが形成・付着された部位は時間の経過とともに状況が悪化し、歯周病や虫歯などの原因となります。このバイオフィルムは、歯ブラシだけでは完全に取り除くことが難しいため、定期的に歯科医院で除去することが望ましいです。

歯周基本治療は数回に分けて行われます。軽度から中等度の歯周病であれば、この基本治療だけで症状が大幅に改善されます。

重度歯周病へのアプローチ

歯周基本治療で改善が見られなかった部位に対しては、歯周外科治療が必要になることがあります。これは、歯ぐきを切開して歯周ポケットの内部までアクセスし、炎症を起こしている部分を直接除去する方法です。

- 歯ぐきの深いポケットを除去する(切除療法)

- 歯肉の炎症の原因である歯石や感染性組織を直接目で見て除去する(組織付着療法)

- 歯を支える組織(歯槽骨、歯周靭帯、セメント質)を再生・修復する(歯周組織再生療法)

- 歯ぐきの見た目を整える審美的治療も可能(歯周形成外科治療)

このような外科処置は、的確な診断と精密な手技が求められます。当院では歯周病歯科認定衛生士と連携し、術後のケアや経過観察まで丁寧に行うことで、再発のリスクを最小限に抑えています。

切除療法とは?

治療内容

歯ぐきを切開して歯石や感染性組織を除去し、深すぎる歯周ポケットを浅くして、清掃しやすくする治療法です。必要に応じて、骨の形を整える「骨整形術」も行います。歯周病の進行抑制に効果的です。

適応症

- 歯周ポケットが6mm以上存在する場合

- 歯周基本治療後も腫れや出血が残る場合

- 骨の形が不整でブラッシングが困難な場合

特徴

- 直接視野下で感染源を除去する

- 治療後の清掃性が大きく向上する

- 歯の保存に役立つ

組織付着療法とは?

治療内容

歯ぐきを切開して歯石や感染性組織を除去し、歯肉の再付着を促す治療です。骨の形を整える「骨整形術」を行うこともあり、再生療法ほど大がかりではない中程度の歯周病に適しています。

適応症

- 歯周ポケットが4~6mmまで存在する場合

- 歯周基本治療後も腫れや出血が慢性的に残る場合

- 歯槽骨吸収が限局的な場合

特徴

- 低侵襲な手術であることから高齢者や全身疾患を有する症例にも適応可能

- 歯周病の再発予防に役立つ

- 歯の保存に役立つ

歯周組織再生療法

失われた組織を回復させるアップデイトな技術

従来は、一度失われた歯槽骨や歯周組織を取り戻すのは困難とされてきましたが、近年では再生療法の技術が大きく進歩しています。

当院ではメインの歯周外科治療であり、以下のような再生材料を使用しています。

エムドゲイン®(Emdogain)

歯の発生過程に関与するタンパク質を応用し、歯周組織の再生を促す画期的な薬剤。

骨移植材

自家骨や人工骨を用いて骨の欠損部を補填し、インプラント治療などの選択肢も広がります。

エムドゲイン (歯周組織再生治療薬)

エムドゲイン (歯周組織再生治療薬)

歯周組織再生療法は、重度の歯周病患者さんにとって「歯を残す最後の希望」とも言える選択肢です。補綴歯科専門医の立場からも、歯の保存が可能であれば、将来的な義歯やインプラントの選択を回避できる可能性があります。

治療内容

歯ぐきを切開して歯石や感染性組織を除去し、失われた歯槽骨の部位にエムドゲインや骨移植材を填入して縫合します.多くは歯槽骨が垂直性に欠損している症例に適用されます。

適応症

- 垂直性の骨欠損がある場合(水平性の骨欠損には不向き)

- 歯周ポケットが6mm以上存在する場合

- 歯周基本治療後も腫れや出血が残る場合

特徴

- 歯周組織の自然な再構築を促す

- 審美(見た目)も良好

- 長期的な歯の保存に役立つ

歯周形成外科治療

見た目の改善と機能回復の融合治療

歯周形成外科は、主に見た目の美しさ(審美性)と機能性の両方を改善するために行われる外科的処置です。

たとえば以下のようなケースに対応します。

- 頬の粘膜に当たって歯ブラシがしづらい(小帯切除術・歯冠長延長術)

- 笑うと歯ぐきが見え過ぎる(歯冠長延長術)

- 歯ぐきが下がって歯が長く見える(歯肉移植術・根面被覆術)

- 歯の根が露出して知覚過敏がある(根面被覆術)

- 歯ぐきの左右のバランスが悪い(歯肉整形術)

- 歯肉の黒ずみを取りたい(歯肉ピーニング・レーザー照射術)

当院では以下のような方法で対応します。

小帯切除術

異常に発達した小帯を切除し、歯ぐき(付着歯肉)の幅を増加させる。これにより歯ブラシが適切に行える環境をつくる。

根面被覆術、結合組織移植術(CTG)

上顎の内側などから結合組織を採取し、下がった歯ぐきの部分に移植することで見た目と機能を回復する。

歯冠長延長術(CLP)

歯の長さが足りない、または被せ物を入れるスペースがない場合に歯ぐきを下げて調整する。

メラニン除去(歯肉ピーニング・レーザー照射)

歯ぐきの黒ずみ(メラニン色素沈着)を除去し、明るく健康的な印象に導きます。

歯周病の治療は「歯を守る」だけでなく、「美しさ」や「快適さ」を取り戻すことにもつながります。補綴歯科専門医が在籍している当院では、被せ物やインプラントとの調和を重視し、トータルで口元の魅力を引き出すサポートを行っています。

費用についてのご案内

料金プランと分割支払いの対応

広瀬通り歯科クリニックでは患者さんのニーズに合わせた明確で安心な料金プランを複数ご用意しています。初診時にお見積りを提示し、あとから予想外の請求が来ることはありません。

代表的な費用目安は以下の通りです。

※ すべて税込表記です。

※ 治療する歯数、歯種と汚れの程度により異なります。

| 内容 | 料金 |

|---|---|

| 初回相談 (検査料、病態診断を含む) |

22,000円 |

| 歯肉縁上スケーリング (歯肉の上側のクリーニング) |

16,500〜27,500円 |

| 歯肉縁下SRP (歯肉の下側のクリーニング) |

1,650〜11,000円 ※ 1歯あたり |

| PMTC (歯周基本治療時における口腔内クリーニング) |

5,500〜16,500円 |

| 歯周組織再生療法 (エムドゲインと骨補填剤は別途) |

66,000円 ※ 1歯あたり |

| 浮遊歯肉移植術 (FGG) |

66,000円 ※ 1歯あたり |

| 結合組織移植術 (CTG) |

66,000円 ※ 1歯あたり |

| レーザー照射 | 5,500円 ※ 1歯あたり |

| ナイトガード治療 (上顎設置) |

44,000円 ※ 調整料は別途 |

※上記は目安となります。症例により変動することをご了承ください。

さらに、当院では月々5,000円~の分割払いにも対応しています。デンタルローンやクレジットカード払いにも対応しており、無理なく歯周病専門治療を受けることが可能です。

医療費控除についてのご案内

歯周病治療の費用は、医療費控除の対象となります。医療費控除とは、歯周病治療を含む1年間に支払ったすべての医療費が一定額を超える場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。

当院では、必要な書類(領収書や診断書など)の発行に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。豊かな生活を送るための入れ歯治療を、より多くの方に受けていただけるよう、経済的な面でもしっかりとサポートいたします。